今月は記事の配信が遅くなり申し訳ございません。

この頃、ドローンのライセンスについて多くのご質問を頂きますが、かなり誤解が多いようなので、詳細をまとめてみました。是非、ライセンス取得のご参考にされてください。

①ライセンスを取得しないとドローンを飛ばせないの?

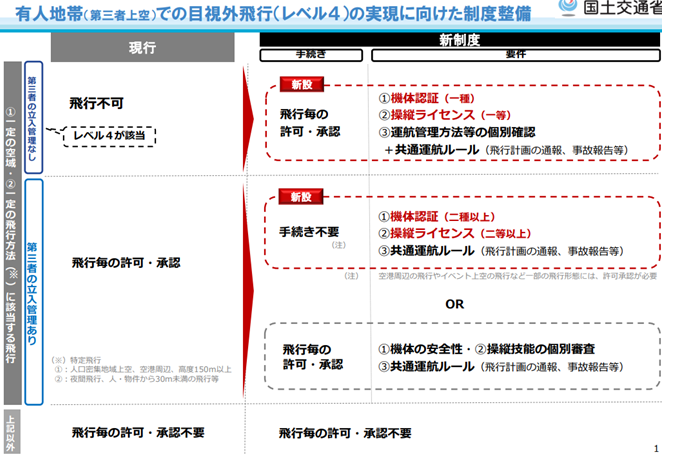

ライセンス制度と飛行許可承認の関係

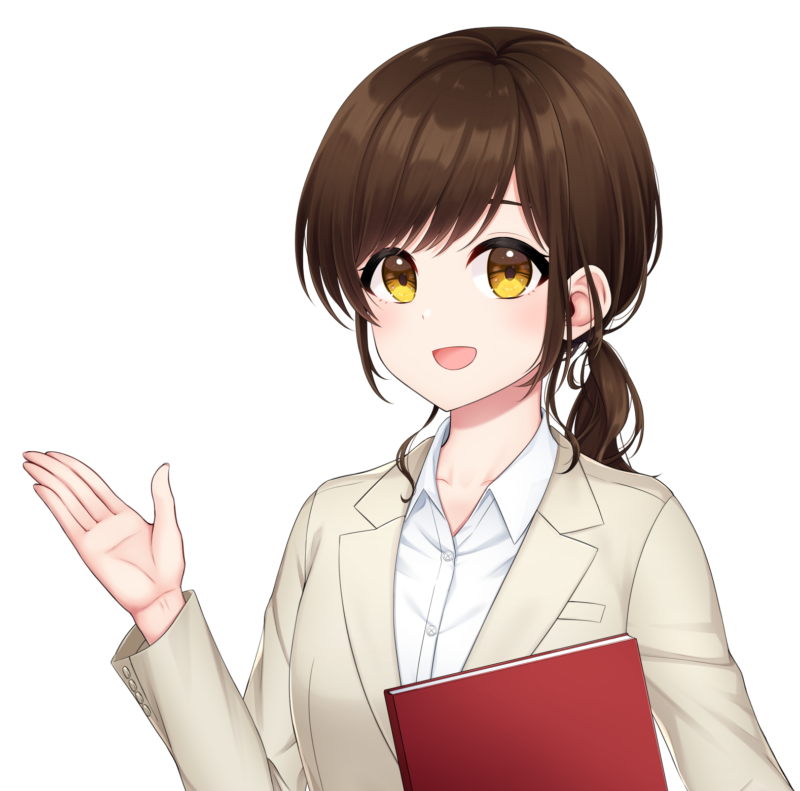

<出展:有人地帯での目視外飛行(レベル4)の実現に向けた制度設計 国土交通省より>

「許可」「承認」の取得が不要となる飛行とは?

結論から言いますと、ライセンス制度が始まる2022年12月5日以降で、ライセンスを取得し、尚且つ「ある一定の条件」をクリアした場合、許可承認が不要となる飛行があります。それは以下の通りです。

(1)一等又は二等の操縦ライセンスを所持

(2)第一種又は第二種機体(型式)認証を取得した機体で飛行する

(3)第三者の上空ではないエリアを飛行させる(立入が制限された場所も含む)

以上の条件が揃った場合のみ特定飛行の「許可」又は「承認」が最長3年間不要となります。

それではこの「特定飛行」とはなんでしょうか?それは以下の通りです。

・許可が不要となる飛行・・・人口集中(DID)地区上空※4での飛行

・承認が不要となる飛行・・・補助者がいる目視外飛行※1

第三者又は第三者が所有(占有)する物※3

※1.DID地区内での目視外飛行は制限されております

※2.DID地区内での夜間飛行や目視外での夜間飛行は制限されております

※3.第三者とは人、第三者が所有(占有)する物とは、乗り物(車など)や構造物全般(建物・橋梁・電柱など)です

ライセンスを取得しても「許可」「承認」が必要な飛行とは?

ということで、以下のような飛行形態は、一等又は二等どちらのライセンスを取得していたとしても、今まで通り「許可」又は「承認」が必要となります。

(1)地表より150m以上の高さを飛行させる場合

(2)空港周辺(制限表面)上空を飛行させる場合※4

(3)イベント(スポーツ大会・お祭りなど)の上空を飛行させる場合

(4)農薬散布(危険物の輸送及び物件投下)をする場合

(5)機体(型式)認証を受けていない機体を飛行させる場合

(6)補助者を配置しない目視外飛行を行う場合※5

(7)補助者を配置しないで第三者上空を飛行させる場合※6

※4.DID地区及び制限表面はこちらの地理院地図にてご確認ください

※5.一人でのモニターを確認しながらの空撮は、ほぼこの飛行に当たりますのでご注意ください

※6.一等ライセンス+第一種機体認証+飛行許可が必要です。

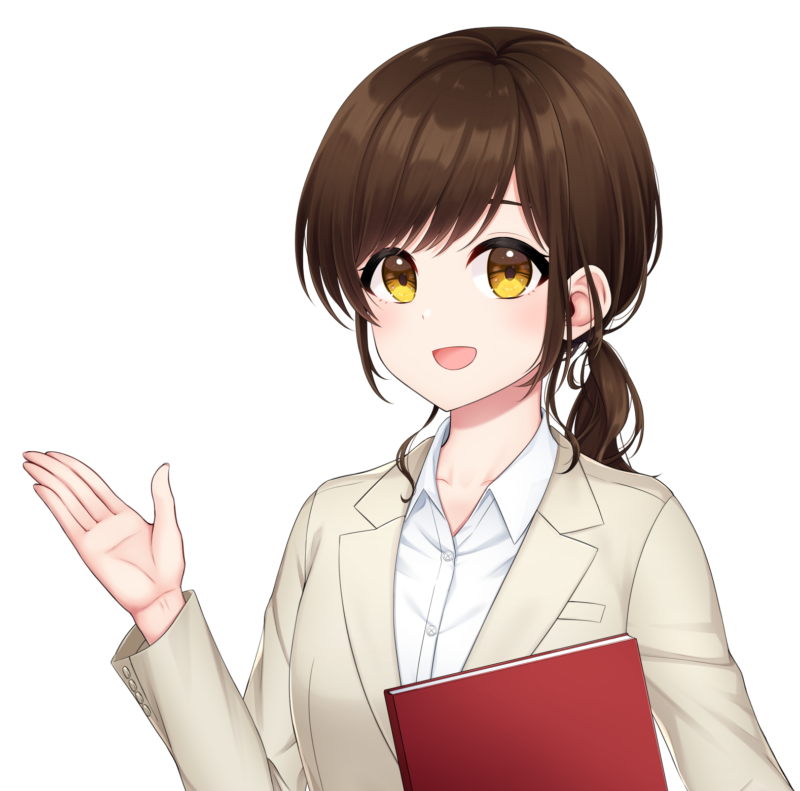

②機体(型式)認証制度とは?

ライセンス制度と同時に始まるのがこの「機体認証制度」です。

こちらは、「特定飛行」を行うことを目的とする無人航空機の強度、構造及び性能について検査を行い、機体の安全性を確保する認証制度です。この「特定飛行」とは、先に記載したものと同じものです。

ライセンス制度と比較して、「ドローンを使う側」には馴染みが無い制度ですが、実はこちらの制度、ライセンス制度と密接に関係してますので、チェックをしておいてください。

こちらの制度もライセンス制度のように二つに分かれており、「第一種」と「第二種」があります。

機体認証の区分

〇型式認証・・・こちらは「量産型のドローン」向けの制度です。検査機関(第一種は国、二種は登録検査機関)が、モデルごとに設計、製造過程を検査しますので、製造メーカーが対象となります。

〇機体認証・・・こちらは、メーカーが型式認証を受けている場合の機体や、自作の機体が対象となります。従ってユーザーが対象です。 もともと型式認証書が交付された機体が対象ですので、設計や製造過程での検査が省略され、現状の検査のみとなります。| 機体区分 | 使用状況 | 書類検査 | 実地検査 |

| 第一種機体認証 | 未使用品 | 省略 | 必要 |

| 使用品 | 必要 | 必要 | |

| 第二種機体認証 | 未使用品 | 省略 | 省略 |

| 使用品 | 必要 | メーカーの定期点検等を受けている場合は省略 | |

| 自作機 | 設計、製造過程、現状全てにおいて検査が必要 | ||

第一種と二種の区分の違い

それでは第一種と二種の機体(型式)認証の違いはなんでしょうか?それは、飛行するエリアのリスクレベルです。第一種機体(型式)認証を受ける機体は、「補助者を置かない目視外で、人口密度が高いエリアを飛行させる」ことが目的となりますので、当然それに応じた厳格な検査基準が適用されます。

| 機体区分 | 飛行形態 | 検査機関 | 有効期間 |

| 第一種機体認証 | ・第三者上空 ・補助者無し ・目視外 |

国 | 1年間 |

| 第二種機体認証 |

・空港周辺 |

登録検査機関(民間) | 3年間 |

今使っているドローンはどうなるの?

まだ制度の詳細が不明なので、はっきりとしたことは言えませんが、例を挙げてみましょう。

<例>

〇Aさんが3年前に購入したMAVIC2PROの場合

(1)DJI社がMAVIC2PROの型式認証を取得する

(2)Aさんが登録検査機関に所定の書類を提出する

(3)Aさんが登録検査機関の実地検査を受ける

(4)機体認証証を受領する

といった流れになります。ただ、メーカーさんが過去の機体まで型式認証を取得してくれるかどうかは不明ですので、確認が必要ですね。

③2015年改正航空法のおさらい(その1)150m以上上空の飛行

150m以上の上空の飛行とは?

<国土交通省 無人航空機の飛行許可・承認手続きのHPより>

2015年の航空法改正により、飛行禁止空域が設定されました。その一つが150m以上の高さの上空です。

第四節 無人航空機の飛行

〇航空施行規則(令和5年2月28日以降)

つまり、地表から150m以上の高さについては、飛行禁止となっておりますので、それ以上の高さを飛行させるには、国土交通大臣の「飛行許可」が必要です。

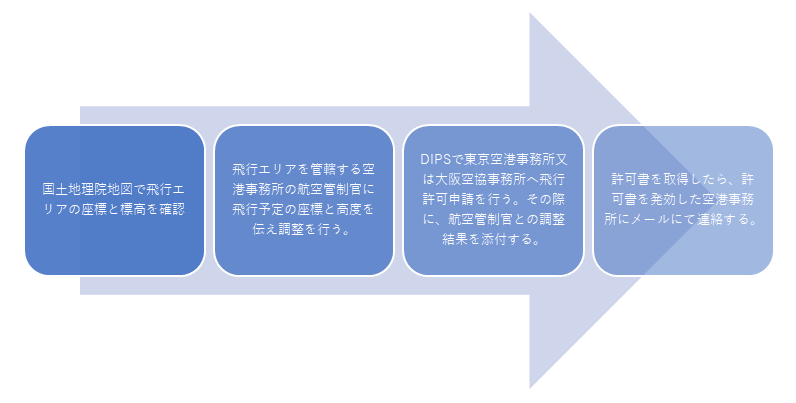

飛行許可の手順は以下の通りです。

尚、各空港事務所の問合わせ及び連絡先はこちらの資料をご確認ください。

国土交通省、地方航空局及び空港事務所の連絡先等一覧

同じエリアで飛行する場合は、最長1年間の許可承認が取得できますが、初回は最長3ヵ月しか許可を出さない場合もありますので、事前に確認が必要です!